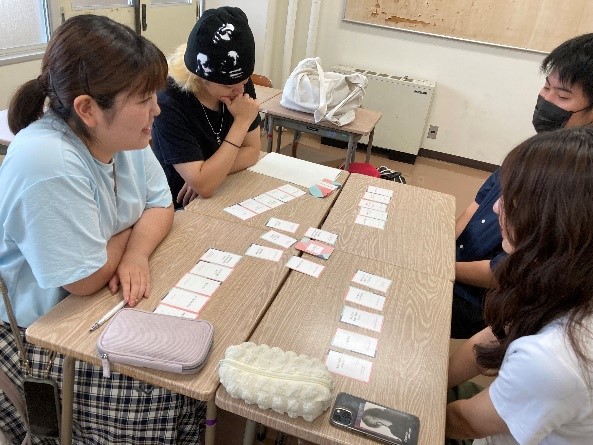

福祉・心理学科、1年次必修科目の「地域包括支援論A」の授業で「もしバナゲーム」を行いました。

「もしバナゲーム」とは

このゲームは在宅医療や緩和ケア医療に関わる医師らによって作成されたものです。人生の終末期における支援は福祉も心理も関わる領域であり、本人や家族の意思を尊重しながら支援の在り方を一緒に考えていくことが重要です。

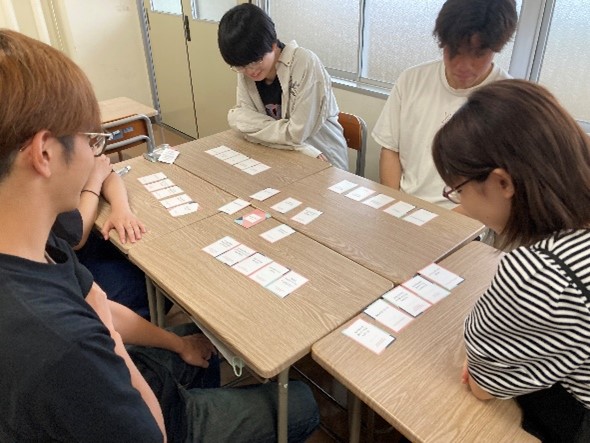

ゲームを通して、死に臨む方の葛藤や心のゆらぎについて理解が深まること、また自身や他者の人生観や価値観に気づくことをねらいとして実施しました。

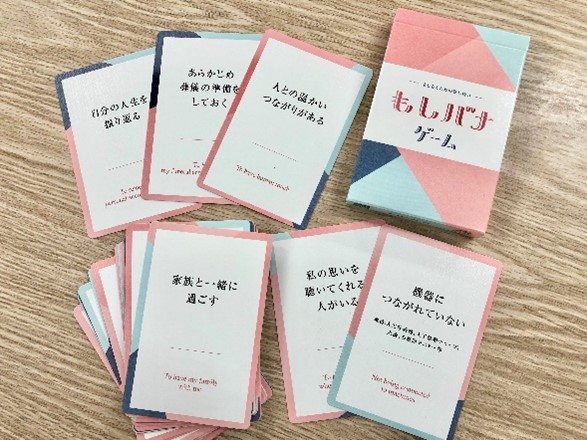

カードが36枚あり「痛みがない」「意識がはっきりしている」「家族と一緒に過ごす」「お金の問題を整理しておく」など、死の間際に人が大事にしたいこと、行いたいことが記してあります。参加者はカードの山から自分が余命半年になったときに望むことを選んでいきます。

手元には5枚のカードしか持つことができず、カードの取捨選択を通して自身の人生観や価値観について気づいていきます。カードを選ぶときにはその理由を説明する必要があり、グループで実施することで価値観の多様性ついても知ることができます。

長崎市配布「元気なうちから手帳」

授業では長崎市が配布している「元気なうちから手帳」に対する理解も深めました。

授業では長崎市が配布している「元気なうちから手帳」に対する理解も深めました。

この手帳は厚生労働省が普及をすすめている「アドバンス・ケア・プランニング(人生会議)」の一環で作成されたもので、「もしも」の時に自分の意思が反映され、自分らしく最後を迎えることができるようにと考えられたものです。

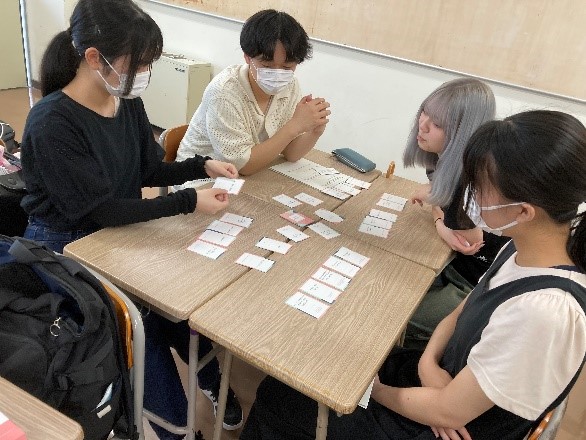

受講した学生の感想

この授業をとおして、学生たちは「自分らしく生きること」「自分らしく死ぬことを支えること」について考え始めました。以下に受講した学生の感想を紹介します。

- 大学生活で様々な活動や価値観に触れて、今を大切にしている毎日ですが、今回のように「自分の死に際」について考えることは滅多にないことに気づき、「日頃の生活が当たり前である」と考えてしまっていることがわかりました。普通の生活というものがありがたいものだとはわかっていますが、実感することはあまりなく、「もしも明日、自分や家族が死んだら」と考えることは尚更ないため、普段の生活を送れることに感謝するためにも、今回のような活動はとても貴重な体験だと思いました。

- 曾祖母が亡くなってから、「死は怖いことだ」というイメージが自分の中に強くあり、あまり考えないようにしていました。でも、今、生きている以上、死ぬことから逃れられないので、今日の講義で考えることができてよかったと思いました。ゲームを進めていく中で、自分がゆずれないことや考え方がわかってきて、少し安心しました。また、同じ班の人たちと取るカードが全然違っていて驚きました。人それぞれの考え方があるので、自分の思いや考えを大切にしてこれからも死ぬ時のことについて考えていきたいと思いました。

- 今回、もしバナゲームを通して自分の知らなかった自分の死生観について気づくことができた。自分は結婚はしたくないと思っていましたが、いざ、このもしバナゲームをしてみると、「最後は一人で迎えたくない」「自分の価値観の代弁者がいる」など愛している人の存在を欲していたのだと気づき、これからの自分の人生設計を見直すきっかけとなりました。また、自分ではこのカードはいらないと思っていたカードでも、他の人にとっては大切なカードだったので、他人との価値観の違いに触れることができました。このことを頭に入れ、これからの支援につなげていきたいです。

担当教員:足立、井上