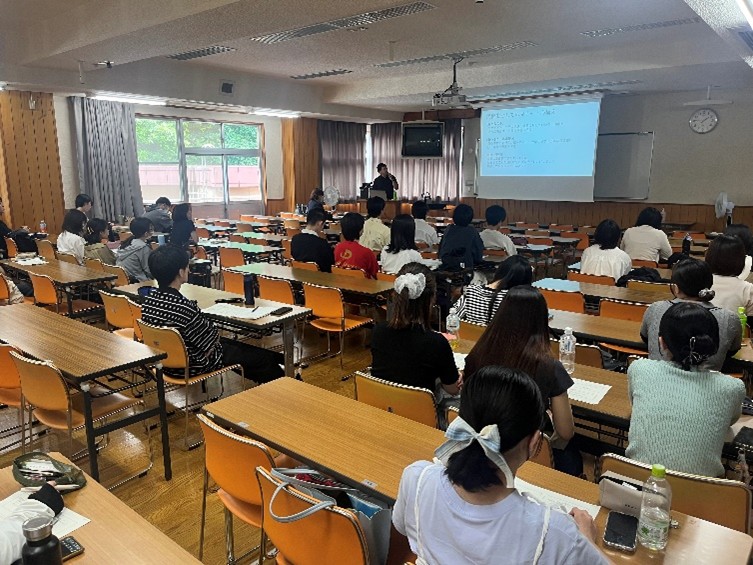

7月16日(水)の「ソーシャルワーク実習指導Ⅱ」にて、長崎みなとメディカルセンターで医療ソーシャルワーカーをされている鰐口研人先生に講師としてお越しいただき、夏季休暇中に実習(ソーシャルワーク実習Ⅱ)を予定している実習生に向けて、病院における社会福祉士の業務内容や、多職種との関わり、実習中のマナーなど、事例を用いながらお話をしていただきました。

鰐口先生からは、ニーズの把握においてクライエントがどんなことを大事にしているか、どんな生活を希望しているかということを知る機会を大切にすること、その人によって大事にしている価値観が様々であるため、いろいろな方の生き方に触れながら自身の視野を広げてほしい、などのお話しがあり学生達はメモを取り、熱心に聞いていました。

質問の時間の際、学生達のさまざまな質問に対して鰐口先生は親身に話を聞いてくださり、実習の励みになりました。

鰐口先生が誠実に利用者や多職種の方と関わっている実践を目の当たりにし、学生たちにとってとても有意義な時間となりました。

鰐口先生、貴重なご講話ありがとうございました。

学生の感想

- 鰐口さんがおっしゃっていた中で「医療的知識が分からなかった感覚を忘れない」という言葉はとても印象的だった。患者、利用者、その家族は福祉的知識や医療的知識をあまり持ち合わせていないと考える。当事者の立場になりどの言葉を選択すれば分かりやすく伝わるのかという配慮も必要だと感じた。そのためにも自分の考えや知識を具体的に「言語化」する力が重要となる。SW実習Ⅱを控えている今、利用者と関わる中で自分の持つ気持ちや考えを日常的に言語化する必要があると感じた。そうすることで自分の実習施設にいる利用者とのコミュニケーションも取りやすくなると考えた。今回の講話を踏まえ、多職種・多機関連携、本人の意思の尊重、信頼関係の構築、言語化が重要だと感じた。実習の中でこの学びを生かしてくためにも、積極的に行動に起こしていきたい。

- 今回の実習指導者講習を聞いて医療ソーシャルワーカーがどのような仕事をしているかについて理解することができた。また、実習生として実習をするなかで気をつけることについても再確認することができたと感じている。そして、今回の実習指導者講話を聞いて考えたことが2つある。1つ目は医療ソーシャルワーカーは短期でクライエントと関わることもあるソーシャルワーカーであるということである。即日転院では1日しか入院しないこともあるため、信頼関係の構築は難しい。しかし、誠実な気持ちを持ってクライエントと関わることで信頼をしてもらうことはできる。また、事例2では、長期的な関わりをし、信頼関係の構築を行い、クライエントの意思を尊重して支援を行うことの必要性について再確認することができた。2つ目は自分の気持ちや思い、支援について言語化を行い、伝える力が必要であるということである。講話や質疑応答を聞いて、意思決定を支援する際に専門職の思いを正しく伝えることが必要になることを理解することができた。加えて言語化する力をつけていくことが必要になってくると考える。また、相談をする際にも自分が困っていることをしっかりと伝えることが必要になると考える。その際にも言語化する力が必要であると考える。

- 医療ソーシャルワーカーの仕事についてのお話を聴いて、医療ソーシャルワーカーには非常に幅広い知識やコミュニケーション能力が必要だと理解できました。対応する患者は胎児(母親)から高齢者まで様々であり、その人の生活課題に応じた社会資源とつなげたり・多職種と連携したりすると学び、その際には、患者の心身状態を把握するための知識や、活用する資源の特徴、連携する職種の役割を理解しておかなければいけないということが分かりました。このことについて、とても大変だと感じる反面、医療ソーシャルワーカーは患者だけでなく、たくさんの人や社会資源とかかわり、自身の知識や経験を積んでいけるところがとても魅力的だと感じました。 また、実習生のマナー・心構え、実習で学んでほしいことのお話を聴き、社会福祉士の行動規範や倫理綱領など、守るべきものをしっかりと守り、自分の行動に根拠をもって実習に取り組むことが大切だと感じました。そして実習では、クライエントや家族、同僚、他職種などとのかかわりの中で様々な価値観を尊重し、ソーシャルワーカーとしての役割、援助を言語化・実践できるように努力したいと思います。ありがとうございました。

担当教員:佐藤、吉本、松永、福田、鹿山