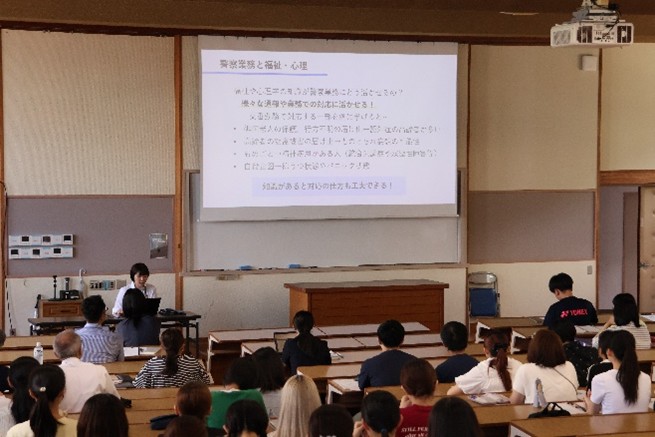

福祉・心理学科、1年次必修科目の「地域包括支援論A」の授業(7/23)で、長崎県警で警察官として勤務されている卒業生の楠本さんに講話をしていただきました。

楠本さんは、本学の地域包括支援学科(現、福祉・心理学科)を卒業後、本学大学院臨床心理学分野に進学し、公認心理師の資格を取得しています。

講話では「警察業務と福祉・心理」というタイトルで、本学での学びが現在の警察官としての業務にどのように役立っているか、また、警察組織の中での福祉や心理に関する知識の必要性や様々な機関との連携などについて、具体的にお話をしていただきました。

講話をとおして、学生たちは福祉・心理学科での学びの幅広さや、その有用性に関して認識を深めることができたようです。

受講した学生の感想

- 警察官として働いていく中で、大学で得た福祉や心理の知識がどのような場面で必要になっていくのかを具体的に知ることができました。警察官や公務員や一般企業などの様々な職でこの大学で得た知識を幅広く応用できることを、講話を聞いて実感しました。

- 心理学を学んで一体どのように将来に活かすことができるのか、専門職以外への就職は不利ではないか、と考えることが最近多かったので、警察官として、福祉・心理の知識を活かして業務を行っているお話を聞いて、想像とは逆に、どのような職種でも活躍の場があることがわかりました。

- 講話を聞き、この学科での学びは改めて色々な可能性を秘めているなと感じました。警察官や刑務所での勤務など、この学科での学びを活かせる、私たちの知らない働き方がまだまだ沢山あることがわかりました。

- 心理や福祉についての知識があるとコミュニケーションなどの対応の工夫がしやすくなるということが印象に残った。客観的、多様な視点から支援する力が身につくため、幅広い分野に応用できるということも心理や福祉を学ぶ魅力の一つだと考える。