企画展示 世界のクリスマス展

【展示期間】 2025年12月8日(月) ~ 2026年1月16日(金)

カトリックの暦では、キリスト降誕の祭日=クリスマスの準備をする期間を“待降節”と呼びます。この期間、カトリックの教会や家庭では、キリストの誕生の場面を模した人形を飾る習慣があります。これらの人形は一般に「馬小屋」と呼ばれ、キリスト降誕を祝う日々に欠かせないものとなっています。

本学でも毎年クリスマスが近くなると、学内の様々な場所がこうしたクリスマス飾りで彩られます。中でも博物館では、世界中様々な国の飾りを一堂に集めた「世界のクリスマス展」を毎年恒例の企画展示としています。

今回の展示では、新収蔵品3点を含む65点のクリスマス飾りを展示しています。

世界22か国のクリスマス飾り

聖書に書かれた「キリスト降誕」の場面を要約すると、以下のようなお話になります。

イエス・キリストは、聖母マリアの夫ヨゼフの故郷であるベツレヘムの馬小屋で生まれました。飼い葉桶に寝かされたイエスの身体を、馬や牛といった動物たちが温めたといいます。

救い主の誕生は、天使によって羊飼いたちに、星によって東方の3人の博士たちに知らされます。これらの人々は聖家族が待つ馬小屋を訪ねて幼子の誕生を祝い、神様をたたえたのでした。

世界中のあらゆる地域で、その土地の風土に根ざして信仰されているキリスト教。馬小屋飾りで描かれるのは同じ一つの場面ですが、国や文化の違いによって、人形の着ているものや顔かたち、周囲の風景、時には登場する動物まで、それぞれ違う表現方法がなされています。

各地でのお祝いの様子を想像しながら、ぜひ楽しんでご覧いただければ幸いです。

企画展示 学園創立90年記念

近藤益雄というひと―教育者・表現者が残した愛のカタチ―

【展示期間】 2025年10月10日(金) ~ 11月15日(土)

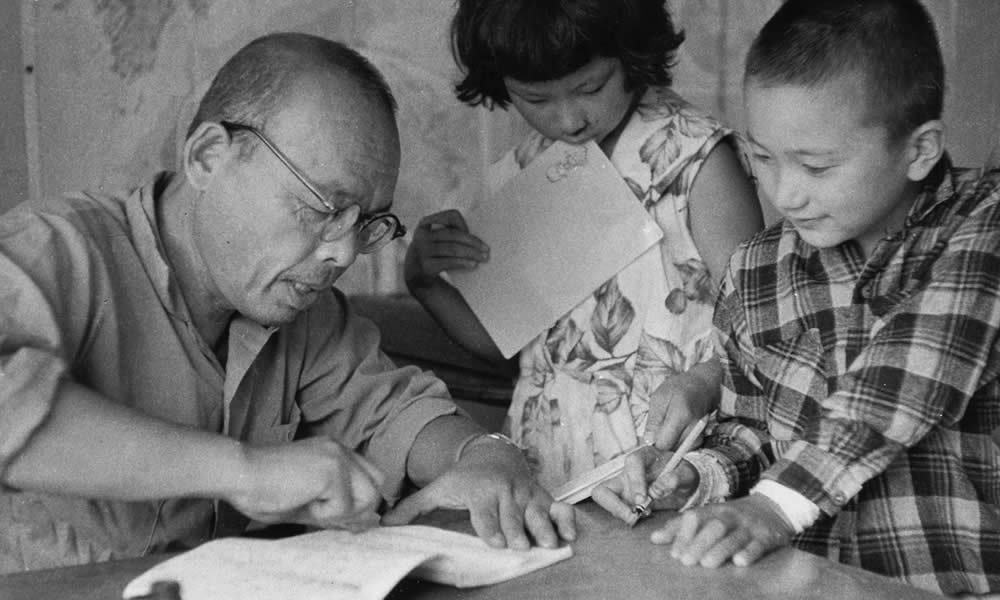

日本の障がい児教育に大きな足跡を残した佐世保市出身の教育者・近藤益雄(1907~1964)。同じく障がい児教育と福祉の実践家で、1982年より本学に在職した近藤原理教授の父親でもあります。

当時「精神薄弱児」「特殊児童」と呼ばれ、教育・福祉の両面で冷遇された子どもたちに 寄り添い共に生きようと奔走した“詩人教師”の軌跡をたどります。

近藤益雄というひと

近藤益雄は、戦前より生活綴方教師として、また小学校や女学校の教員として学校教育に携わりました。

戦後、小学校の校長として教育現場に身を置く中で、次第に問題を抱えた子どもたちの教育の在り方に疑問を抱くようになった近藤は、やがて自ら校長職を辞し特殊学級「みどり組」を創設。その担任教師を勤めながら入所福祉施設「のぎく寮」を設立し障がい児との共同生活を基礎とする教育・福祉を実践しました。

同時に、近藤自身が幼少期より親しんだ絵画・詩・短歌・童謡等の創作、そして原爆で亡くした長男の存在は、その活動の根底に密接に関わるものでした。

今回の展示では、障がい児教育に全力を尽くした教育者として、また、子どもたちや自分自身の心象を詩やイラストで表した表現者としての両側面から、その生涯をたどります。近藤益雄というひとが周囲に注いだ愛の火を感じていただければ幸いです。

展示について

本展示において、一部のキャプション等に現在の人権尊重の観点から照らすと不適切な表現・価値観が含まれる場合があります。当時の時代背景を考慮し、原文のままとさせていただきました。何卒ご了承ください。

また、開催にあたり以下の方に資料のご提供を賜りました。厚く御礼申し上げます。

資料提供:江口 協子 様

写真提供:城台 有為子 様

- 上記画像(フライヤー)のPDFはこちら

企画展関連トークイベント(第48回 純心博物館講座)

企画展示 被爆80年・学園創立90年 純女学徒隊の記憶

【展示期間】 2025年7月2日(水) ~ 8月23日(土)

今年、長崎へ原子爆弾が投下されてから80年目の夏を迎えます。

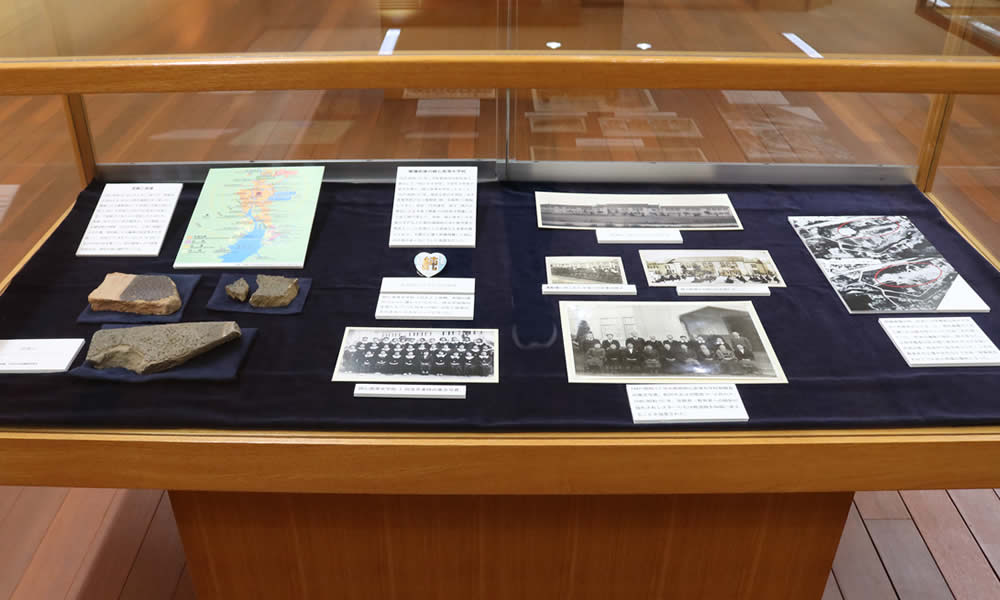

今回の企画展では、純心女子学園にまつわる被爆資料を中心に約70点を展示しています。すべての犠牲者を偲び、祈りつつ、80年間手渡され続けてきた平和へのメッセージを後世にどう伝えていくべきか、ともに考えてみませんか。

純心と原爆

1945年、長崎純心高等女学校(当時)は創立10周年となる記念の年でした。

それでも戦争の色濃い時代、声を合わせて祈ることも、シスターたちが修道服を着ることも許されず、生徒たちもまた動員学徒「純女学徒隊」として、勉学を捨て軍需工場で働くことを余儀なくされました。

本学園では、動員令にて指定された2年生から4年生と専攻科生の13歳から16歳の「純女学徒隊」の少女たちと、教職員あわせて214名が原爆により命を落としました。

主な展示資料

- 「純女学徒隊」生徒の遺品(手紙など)

- 戦時中の学校生活を写した写真

- 原爆瓦(爆心地から200m以内で採集されたもの)

- 爆風で欠け落ちた浦上天主堂の天使像頭部

- 築地重信「語り部画」

企画展示 新収蔵品と山下南風展

【展示期間】 2025年2月25日(火) ~6月14日(土)

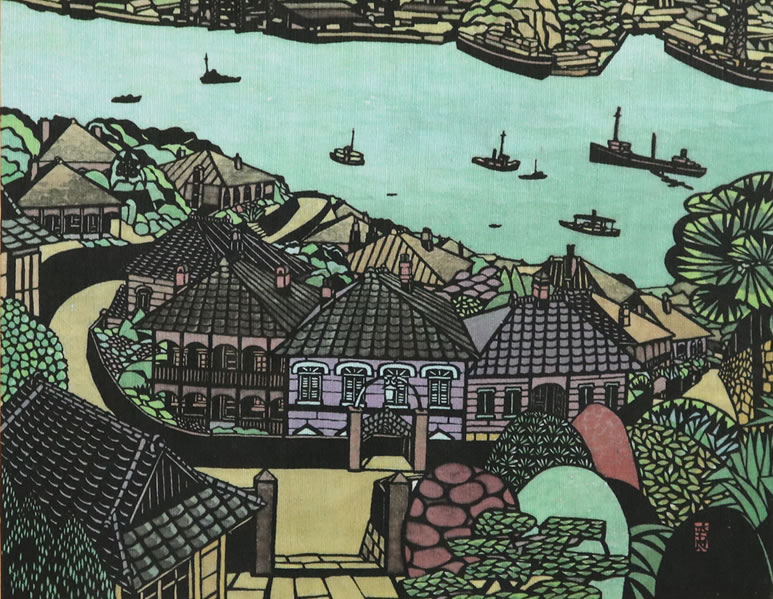

長崎をモチーフに作品を作り続けた版画家・染色工芸家、山下 南風(1917-1995、本名・直市)。

今回の展示では、新収蔵品15点を含む約50点の作品から、版画・革絵・ガラス絵・立体造形など、その幅広い創作活動を振り返ります。

山下南風と創作活動

山下南風氏は長崎市西小島生まれ。梅園身代わり天満宮を遊び場にする幼少期を過ごすうち、丸山の芸子衆の鮮やかな着物の柄に魅了され、16歳から20歳まで京都で友禅染の修行をしながら日本画を学びます。

しかし第二次世界大戦が開戦し、終戦までに3度応召。南方の戦地から被爆した長崎に帰り着いた後は、中島川のほとりで生涯創作に打ち込みました。

「南風」の雅号には、南方で戦死した戦友たちへの鎮魂と、平和への願いが込められているといいます。日本の唯一の玄関口として栄えた江戸時代、洋館が建ち並ぶ居留地と教会のある景色、戦前の長崎の町並みと人々の暮らし……“古き良き時代の長崎”を描くことで、その平和なのどかさとは対極にある戦争の悲惨さを訴えているのかも知れません。